仕事、子育て、将来への不安……。人であれば、悩みや生きづらさは同じ。でも、身近に同じ病の人が少ない難病患者は、言いたいことを胸に秘めることが珍しくありません。「難病カフェ アミーゴ」は、疾患を特定せず、病と向き合う人たちがふらっと来て、気軽に交流できる場です。

文・写真/濵田研吾

信頼し合える場として

任意団体「難病カフェ アミーゴ」は、茨城県内では初の難病カフェ(※1)として、2016年に活動が始まりました。「アミーゴ」はポルトガル語で「友だち」を意味します。2018年2月号特集「お医者さんだけではできないこと」で取材して以来、7年ぶりの再訪です。「あのとき、いっしょに取材を受けた長女は大学生、次女は高校生になりました」と話すのは、代表の桑野あゆみさん。手足のしびれなどの症状がある多発性硬化症を患っています。 桑野さんは、クローン病を患う吉川祐一さん(副代表)と、茨城県難病団体連絡協議会(県内の患者団体が加盟する組織)を通して出会いました。お互いに世代が近かったこともあり、意気投合。「疾患や世代の垣根を超え、難病を患う当事者が集う場をつくろう」とアミーゴを立ち上げたのです。

「当時は各地で『難病カフェ』を始める動きがあり、私と桑野さんもそれに刺激を受けたんです。『たとえ疾患は違っても、こういう場のやり方がある』と、自分たちで発見していく楽しさを覚えました」(吉川さん)2020年まで水戸市、つくば市で定期的に開いていたカフェは、新型コロナウイルスの感染拡大により中止に。現在は秋の遠足やクリスマス会など、季節のイベントを年に数回、県内で開いています。「イベントの企画は、LINEの登録メンバーで相談しながら、みんなで決めています。常連さんの参加が多いですが、『思いきって来てみました』といった“初めまして”の人や、知らずに来たら知り合いどうしだった。という人もいます」(桑野さん)難病の場合、同じ疾患の患者会は少なく、たとえあっても高齢者が多く、若い人ほど話し相手が見つからないそうです。外見は健康な人と変わらないことが多く、悩みが伝わりにくいこともあります。「親の介護と自分の治療との両立が大変」「仕事がキツくなってきたが、同僚に病気のことを説明しづらい」「恋愛に踏み出せない」といった悩みがあっても、「病気だから仕方がない」とつい引っ込み思案になる人もいます。「アミーゴは、悩みを話すことが目的ではありません。おしゃべりしながら『そうだよね』とお互いに共感し合う、そんな雰囲気です。そのなかでぽろっと悩みが口に出ることはあります。最初は緊張していても、帰るときは表情が笑顔になったり、穏やかだったりする。そういう表情に接したとき、この活動を続けてよかったと感じますね」(桑野さん)

Webサイト「なんびょうステーションAmigo」には、こんな参加者の声が寄せられています(カッコ内は病名と症状)。

⃝穏やかな人が多くて、のんびり楽しい時間を過ごせます(クラインフェルター症候群、ADHDからくる双極症2型)。

⃝病名は違えど、病気があるものどうし、おしゃべりするだけで気持ちが楽になりました(全身性エリテマトーデス)。

⃝同じ病気の方はいませんが、難病というくくりで考えると共有できる部分があり、参加するととても勉強になります(原発性硬化性胆管炎[PSC])。

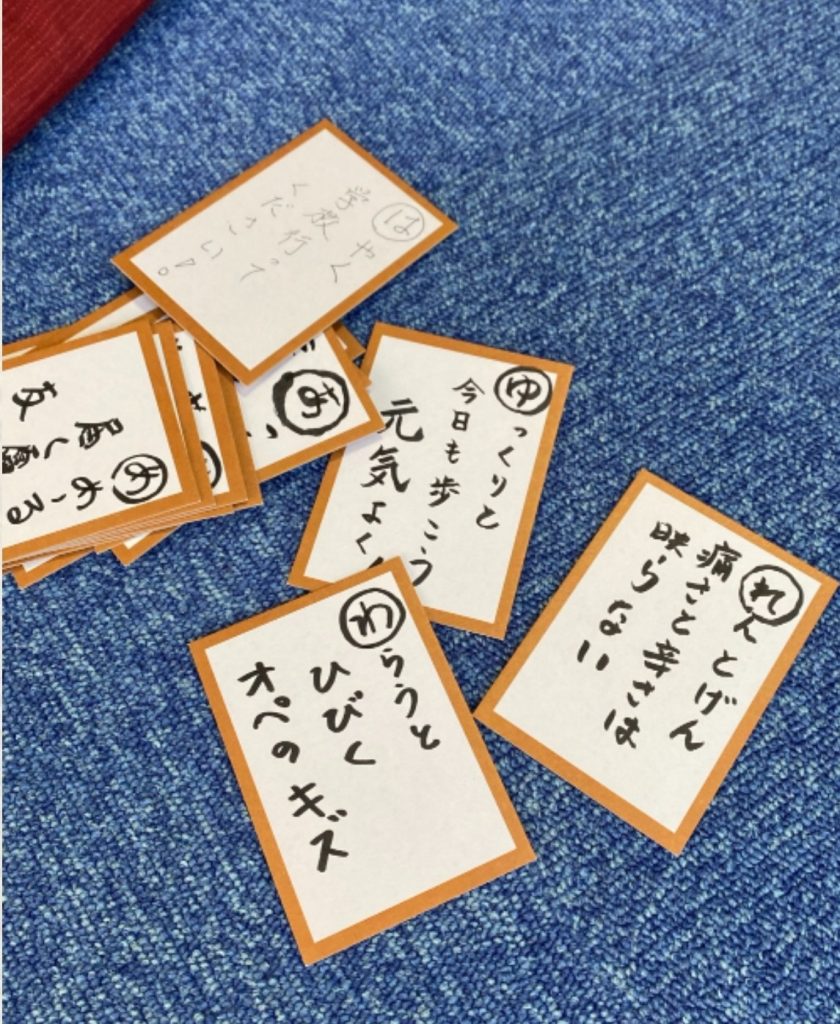

「それぞれの難病カフェに個性があります。アミーゴでは、七夕の短冊に願いごとを書いたり、いっしょに何かしながら、気持ちを和ませる場です。病気のことから離れて、気をほぐす。『ここに来たら普段、口にできないことも言えた』という声もあります。信頼し合える場になっているからでしょうね」(吉川さん)<<<続きは本誌11.12月号